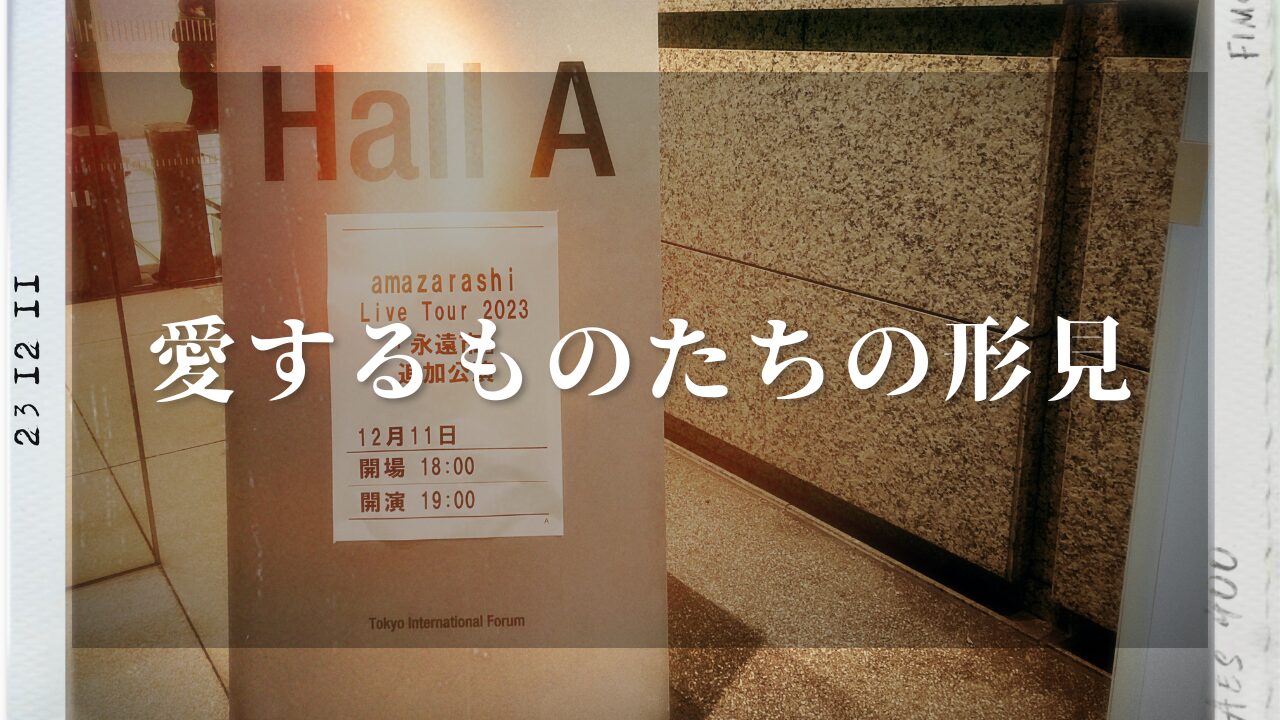

amazarashiの『永遠市』という作品が、2023年12月11日に遂に完成した。これがどういうことか、今回のツアーの軌跡と併せて順を追いながら説明させてほしい。

『永遠市』は2023年10月25日に発売された7枚目のフルアルバムであり、それに連動してライブツアー2023「永遠市」が開催された。2023年11月1日から約1か月半という期間をかけて全国6か所で開催されたツアーは、2023年12月11日に東京国際フォーラムのライブをもって終幕した。そのとき、残すところあと2曲というところで、秋田ひろむは次のことを言っていた。

「このツアーが終わることで『永遠市』という作品は完成するのではないかと思ってやってきました。わいにとって『永遠市』は未来へ向かう意志です。これから先にやりたいことも見つかりました。だから、来年も、その先も、よろしくお願いします。」

静かながらも、たしかな確信をこめて、秋田ひろむはそう語った。

思えば、『永遠市』という作品が改めて完成するまでの間に、様々な場所でamazarashiのライブを観ることができたのはとても感慨深いことである。それに加えて『永遠市』の完成に立ち会えたのは、紛れもない僥倖との邂逅にほかならなかった。

だからこそ同時に、かけがえのないこの時間を、私はどうしても留めたかった。あまつさえ、これから訪れるであろう未来をも確実な明日にしたいとさえ思った。失いたくない、手放したくない、これが最後だなんて絶対思いたくない、と願ってやまなかった。

この思いが切実な響きを伴ったのは、amazarashiが鳴らす歌の数々に触発されたことが主な要因だ。具体的に言えば、このライブで〈失うことと愛すること〉に関する描写がやけに目に留まったのである。とりわけ「つじつま合わせに生まれた僕等」、「超新星」、「美しき思い出」の3曲で語られる言葉たちは深く脳裏に焼き付いて離れなかった。

今回のツアーで同じセットリストを幾度か体験してきたにもかかわらず、なぜこのタイミングで〈失うことと愛すること〉に目が奪われたのだろう。おそらく、私自身の意識がそうした言葉たちを欲していたことがきっかけで、ここで放たれた言葉たちを印象深く思うに至った可能性が高い。

思い返してみると、amazarashiのライブではド真ん中の欲しい言葉をもらえることが多い。もっとも、自分がそうした言葉を欲し続けると同時に探し求めてもいるから放たれた言葉をしっかりと掴める、とも言えるかもしれない。

語られる言葉、歌われる様々な楽曲、そこに記された数々の歌詞、それらが事新しくこれまでとは違う響きを持って自分の内側に反響するのは、自分が求める答え、すなわち言葉がその時々によって異なるからだ。だからことさら輝いて見える言葉は、ふだん受け取っている以上に価値があるにちがいない。

であればこそ、先に挙げた3曲の歌詞で編まれている言葉を手がかりにしながら、〈失うことと愛すること〉について自分の考えを整理してみる必要がある。

たらればの話を差し挟むことは必至だが、そうまでして考えをまとめようと思ったのは、今なら覚束ないながらに〈考える〉ことができる状態だからだ。愛するものを唐突に失った場合には(たとえ唐突でなくても)、思いを巡らすことができる精神状態ではない。

喪失に際してできることがあるとすれば、悲しみに明け暮れ、喪失に咽び泣くことだ。これは、自分の心を守るためにも必要な営為である。ここから自身を立て直すためには、時間をかけて心の炎症を抑えるべく、失った現実を口に含み、咀嚼し、消化する、という営みを長い長い時間をかけて行なっていくことになる。

だから、ままならないながらも〈考える〉ことができる今、私は言葉を見つける必要がある。これは、途方に暮れて、〈考える〉ことが立ちいかなくなってしまったいつかの自分を救うための言葉である。

前置きが長くなったが、以上が〈失うことと愛すること〉について書きたいと思うに至った経緯である。じっくり腰を据えながら、自分が納得いくまで話してみよう。

私は、失ってばかりの人生に対し、それでも生きていくことに納得がいかなかった。もっと言えば、それでも生きていくことを選ぶだけの理由が何かを知りたかった。ほかでもない自分自身が納得できる言い訳を手繰り寄せたかった。

秋田ひろむは次のように歌う。

「失くした数だけ 壊した数だけ 愛するという事の価値を知るんだ だったら失敗ばかりの僕等は 人より愛することが出来るはず」1

この歌詞を踏まえると、失うということは、愛することをより一層際立たせるための役割をも孕んでいるということになる。愛したら愛した分だけ喪失の傷は深く刻まれることになるのだとしても、それでも、いや、それだからこそ痛感するのは、愛するということの価値なのかもしれない。

記憶や記録に残る、という意味では、愛するものたちは半永久的なものにほかならない。が、愛するものたちがそのままの姿形で永遠に残り続けることはない。それらが存在しているということ自体は刹那の連なりであって、どれもが永遠ではないことを、遅かれ早かれ私たちは知ることになる。この諦めを知るからこそ、横暴にもその刹那を永遠に閉じ込めようとするのもたしかなことではあるが。

いずれにしても、愛するものの数だけ、私たちが失うことになることはたしかだ。そのとき、喪失の穴がこの身に克明に刻まれ、さらには半身を持っていかれるに等しい痛みに心は裂かれる。愛するものは別個体であるとはいえ、知らず知らずのうちに、自分と内化しているからだ。

このとき、愛するものたちと名前がある存在として関わったか、あるいは無名として関わったかは、おそらく取り立てて言うほどの問題ではない。肝心なのは、自分がどれだけ心血を注いだ対象か、ということだからだ。

全身全霊を傾けた存在であれば、名前の有無関係なしに、そこには必ず双方向的なやり取りがあって、なおかつ様々な形で抱えきれないほどの多くの愛を受け取ることになる。これ以上の救済が、果たしてあるだろうか。

このことを踏まえると、愛するということは、畢竟自分自身を救う営為とも言える。たとえ愛する存在がいなくなったとしても、愛したことは事実として消えない。愛した分だけ、愛したことは色濃く人生に残り続ける。

愛することの裏側には、喪失の痛みがつきまとうことが確定しているのだとしても、愛することが自分自身を救うことにもつながるのだから、「せめて人を愛して 一生かけて愛してよ」2という言葉は、一層切実な残響として残る。

失ってもなお生きること。そこには、断腸の思いと表現するだけでは語りきれない塊があまりにも多く存在する。悲しみに覆われているのは、美しいだけではない思い出だ。悲しみが完全に融解することはない。

が、時間の経過とともにほんのわずかでも悲しみが雪のように溶け出すとすれば、その下に顔を出す思い出は、春を待ち焦がれる木々さながらの萌しを私たちに告げるだろう。春は遠い。待ち焦がれようとも、気が遠くなるような距離がある。

それでも、そこには生命の萌芽を思わせる喜びが、必ずある。それは根幹をなすような思い出そのものであり、言い換えれば愛するものたちの形見である。

いったい、愛するものたちの形見とは何か。これについて、ゆっくり説明してみたい。

突然だが、愛猫が亡くなってからもうすぐで10年が経つ。新しい写真や動画が増えることはもうないが、彼女を知る者が思い出を共有することによって、彼女は一時的にでもたしかに甦る。

心が裂かれるような思いをすることも往々にしてあるけれど、彼女が甦るには、少なくとも私は生き続ける必要がある。たとえ思い出のなかだけであろうとも、私が生きている限り彼女は生きているのだから。

彼女のことを繰り返し思い返すことで、彼女に愛されたことを反芻することで、息を吹き返すのは思い出のなかにいる彼女だけではなく、私自身も同様である。

深遠なる生命が重なるのだから、今ここに残って生きている私という存在には、愛猫の形跡が至るところに残されている。彼女が使っていた食器や、彼女の遺骨に加えて、今ここに生きている私だって、彼女の痕跡が克明に刻まれた形見なのだ。

これを敷衍すれば、誰しもが失った誰かの形見として今このときを生きている、ということが言える。

そういう理由で、自分自身とは、とどのつまり、私を愛してくれたものたちの形見にほかならない。だから私たちは、愛された記憶を頑なに両腕に抱え、手放すまいと命尽きるまで進むしかないのかもしれない。

愛するもの、愛されたこと、それらをめぐる形見として、私たちはそれらの思い出を連れていけるところまで、人生のかぎり道連れにする。たしかにこれは、諦観にほかならない慰みだ。理屈をこねくり回しても、生身の存在がいないということは、道連れにできるのは思い出だけである。それでも、潔い諦観を根底に据えられるのならば、それは悲しいほどに揺らがない勁さになりうる。

生身の存在はいなくとも、それでも、形見としての私はここに存在している。生きているかぎり、形見としての自分はまっとうされるのだ。この事実は、自分自身がこの世に残留するための錨にほかならない。

こうした「それでも」という言葉に切れ切れになりそうな希いを託しながら、私たちは生き続けるのだろう。精一杯、生き抜くのだろう。

彼らが生きていたことを命のかぎり反芻することは、おそらくほかでもない自分自身のために私自身が全うすべき役目でもある。

私が明日を生きる希望を灯し続けるためには、どうしてもこの思い出が必要だ。だから私が選択するのは、今日も生きるということである。

愛するものたちとの思い出は、誰にも奪われることのない尊厳である。この尊厳を、「私という最小単位」がその命のかぎりこの先へ連れていくために、愛するものとの思い出を血液という熱に溶かし、私という存在を保つ糧にするために、私は生きる。

愛したものが増えれば増えるほど、様々な角度から愛した形跡が残る。愛したもの、愛されたこと、失うことの総体が人生だということを裏返せば、愛することの総体が人生だとも言えるはずだ。頑なに、そう言いたい気持ちがある。

この命もこの思い出も、全てに対して「これは手放せない これは手放せない」3と胸が軋むほどに希った。何よりもたしかな希いだった。

愛するものの形見として、命が尽きるまで生きることを選ぶ。生き続ける最中でしか光り輝くことのない記憶は、よすがとなって足元を照らしてくれるにちがいない。

私が消えると同時に消失する愛は、きっと何よりも美しい色彩を放つ。最期の瞬間に、私だけがそれを見ることができるのだろう。

「だからせめて人を愛して 一生かけて愛してよ」2という言葉を繰り返し銘記する。

コメント